3年生の生物工学実験I実施中です

新型コロナウイルスに対してまだ気が抜けない状況ですが、生命工学科では、三密回避を初めとする、感染予防および感染拡大防止に最大限の注意を払い、3年生の学生実習を実施しています。この生物工学実験 I は基礎生化学実験です。生き物に由来する様々な生体分子、アミノ酸、タンパク質(酵素を含む)、糖質、脂質などを対象として、それぞれの物質に特有の生化学反応を駆使し、標的分子の定性および定量実験を行います。

例年とは異なり3グループに分かれ約10人ずつ3交代で実験を実施しています。実施日数が限られるため、例年ならば基本反応試薬の調製からじっくり行いますが、今年度はスタッフが試薬調製をサポートすることで、限られた時間に中で、より多くの実験を実施できるよう工夫しています。

ここでは糖質に関する実験を紹介します。グルコースなどの糖質は、様々な種類がありますが、グルコース(ブドウ糖)など還元糖と呼ばれる糖は、化学反応性が高く、その性質を利用して、例えばフェーリング反応といった、金属(銅など)と反応させ、発色させることで定性定量実験が可能です 。

発色反応には加熱が必要な場合もあります。

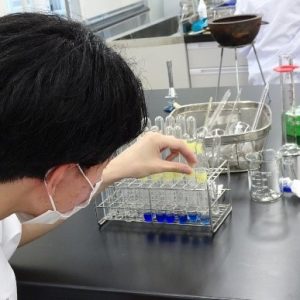

よく似た糖質でも還元性の有無により金属化合物との反応性が異なります。フェーリング反応では、還元性の糖は銅と反応して赤褐色沈殿を生じます。還元性のない糖は何も反応が起こらないため、溶液が青いままです。

下の写真ではフェノールと硫酸を用いた別の還元糖分析反応を行い行った結果です。この反応では還元糖が存在すると褐色を示します。

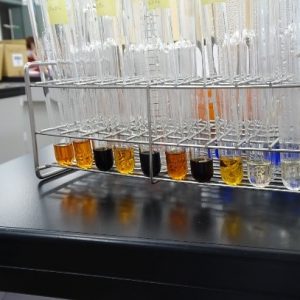

実験を進めるたび、実施記録を実験ノートに詳細に書き留めています。実験ノートには予習項目、実施予定項目、結果の整理、考察も書き記します。研究室に所属して行う卒論研究、修論研究には必須です。ノートを書かなかったものは、実験を実施したとはみなされません。

実習では、大学院生がティーチングアシスタントとして、3年生の実験をサポートしています。下の写真では、先輩の指導を受けながら、ミリグラム単位の精密秤量が可能な電子天秤の使い方を教わっています。

本実習については、タンパク質構造生物学研究室 Web ページ(https://takujioyama1970.wordpress.com/)でも掲載していますので、興味があれば是非ご覧ください!